Curatore della famosa antologia La parola innamorata (Feltrinelli, 1978), nonché autore di due sillogi di versi (Con parole remote e Bosco del tempo), date alle stampe da Guanda rispettivamente nel 1998 e 2005, Giancarlo Pontiggia è uno dei poeti italiani attualmente più apprezzati e letti. Potevo dunque esimermi dall’intervistarlo, cari amici del «Cofanetto Magico»? Ovviamente no… Ed anzi, ansioso com’ero di presentarvelo e farvelo conoscere, gli ho puntualmente rivolto qualche domanda.

Caro Pontiggia, quali sono state le tappe principali della sua carriera?

La storia della mia poesia potrebbe essere riassunta così: sono nato nel 1952, ho esordito nel 1977, ho pubblicato il mio primo vero libro solo nel 1998. Insomma è come se avessi esordito due volte: la prima volta al tempo della rivista milanese «Niebo» e dell’antologia poetica La parola innamorata; fui come ipnotizzato dalla ricchezza dei linguaggi contemporanei, dal loro caos avventuroso e colorato, ma non ci misi molto a capire che quelle poesie potevano piacere solo al mio tempo, non a me, che erano state scritte con la lingua forse troppo facile di un’epoca e che in ogni caso non mi appartenevano. Allontanarle da me, prima che cadessi nella tentazione di farne un vero libro, di cristallizzarle in un’esperienza definitiva, significò poter ripensare la poesia in una dimensione più limpida e misurata, più severa e appartata. Non sapevo ancora cosa volevo, ma sapevo ciò che non volevo più. Il ritorno ai classici latini e greci, letti appassionatamente durante l’adolescenza, e poi abbandonati all’università, mi svelò la vastità e la profondità di un pensiero poetico, nato alla confluenza fra ispirazione e disciplina, natura e storia, memoria letteraria e tempo presente. Amavo ed amo i libri architettonici, strutturati e ventosi, dove ogni parola si potenzia nelle altre, liberando la forza dei nostri sogni, dei nostri pensieri; diffidavo e diffido dalle parole che suonano troppo, ma anche da quelle che non suonano, così come diffidavo in genere, e diffido, dalle parole astratte, non nutrite di materia e di vita: di quella sovrana forza sensibile e naturale che viene dall’esperienza delle cose del mondo.

Passando gli anni, posso solo aggiungere di credere sempre meno al potere delle poetiche e sempre di più nella qualità sostanziale della poesia, che mi appare, al suo meglio, come una sintesi di immaginazione, pensiero e suono.

Per ora ho scritto due libri di poesia: Con parole remote (1998), Bosco del tempo (2005) che costituiscono come una sorta di dittico; nel primo pongo i confini del poetico, rifacendomi alle esperienze più arcaiche (quelle degli antichi auguria e delle antiche avocazioni), ma in un linguaggio liquido e onirico di sostanza tutta novecentesca; nel secondo mi avventuro nel bosco del tempo, diseguale, irriducibile, misterioso, labirintico garbuglio di illuminazioni private e pubbliche, di smarrimenti, di felicità, di luoghi mitici assolati che si alternano a paurose lande ghiacciate: quasi un’allegoria, insomma, del nostro tempo umano.

In ogni caso credo che ai poeti si debba chiedere come sempre di dire qualcosa che ci riguardi in profondità: parole forti e generose, risolute e chiare, anche quando affondano nella fragilità opaca del vivere, nel buio delle nostre più segrete pulsioni.

Lei ha tradotto Pindaro e il poemetto De reditu suo di Rutilio Namaziano. Che può dirmi circa lo stile di questi due autori?

Tutto ci impressiona nella poesia di Pindaro: la struttura complessa della composizione, l’ordine artificioso delle parole, l’imponenza dell’apparato retorico, la forza sublime dell’ispirazione, la solennità ieratica del verso, la densità concisa del pensiero, le brusche e inattese associazioni di immagini, la loro concreta potenza fantastica, la statuaria definitività di ogni enunciato, il magnifico, superbo dispiegamento di allusioni e di riferimenti mitici; ciò che più colpisce, tuttavia, non è tanto la bellezza arcaica e fiammeggiante dei versi e la loro forza sintetica e fantastica, la fulmineità degli accostamenti e delle metafore, quanto la possibilità di pronunciare nomi ancora intoccabili e assoluti. Sui versi di Pindaro, come sui frontoni del tempio di Zeus ad Olimpia, sembra splendere un sole radioso e invincibile: bellezza, verità, poesia si sposano in un unico nodo, prima di ogni malinconico e infelice estetismo e prima, soprattutto, che le astuzie della sofistica corrodessero il corpo mitico del mondo.

Il poemetto di Rutilio Namaziano, invece, pur nella sua modestia –una nobile ed elegante modestia– mi ha sempre commosso per il suo implicito valore simbolico: che l’autore lo sapesse o no, il suo malinconico addio al suolo felice di Roma, ci appare come un addio a una grande civiltà, a una storia che va oltre la storia stessa. Lì, forse, fra quelle pagine, nasce il mito di una nuova Roma dell’anima; tutto intorno a lui è rovina e desolazione –città, un tempo popolose, sono ora quasi disabitate, culti e santuari abbandonati, dappertutto ruderi e rovine–, eppure Rutilio ci trasmette un sentimento di fiducia: è la potenza esemplare di ciò che ancora oggi sentiamo in tutto il suo valore.

La sua produzione poetica è frutto, come sottolinea il critico Francesco Filia, di una mente indomita che mai rinuncia ad ingaggiare un serrato corpo a corpo col mistero della vita. Ma com’è iniziato, questo “duello”, e che cosa le ha insegnato?

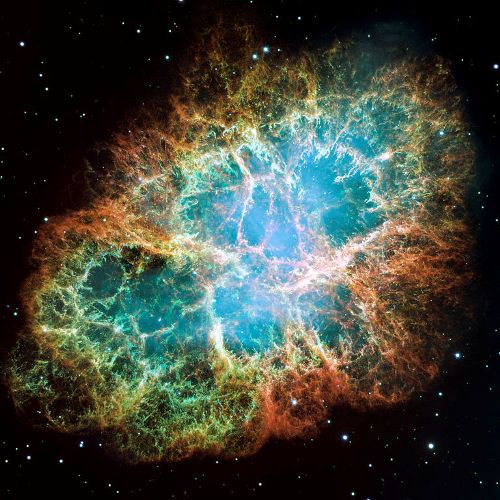

La poesia si muove sempre al confine tra ciò che è noto e ciò che è ignoto, tra le pareti del mondo domestico, che ci protegge dalle tensioni del mondo e dalla sua brutalità (che non è solo la brutalità della storia, tengo a precisare, ma anche della natura), e l’ansia di cielo, di infinità che sentiamo in noi, che ci strugge e insieme ci esalta. Quand’ero piccolo sentivo, camminando per i sentieri selvatici e incolti di campagna, come qualcosa di ben più grande di ciò che io ero, qualcosa che viveva e respirava intorno a me: ecco, dare a questo respiro una forma, una voce, è stato l’impulso primo che mi ha spinto a scrivere, e a scrivere poesia!, perché nel linguaggio poetico sentivo l’urto del mondo che mi veniva incontro, anzi che mi sbatteva contro, che mi tramortiva e frastornava, e a volte mi intimoriva e mi lasciava senza parole; non sapevo, allora, che proprio da quel silenzio sarebbe nata la poesia, che la poesia nasce nel silenzio e va verso il silenzio, caricandosi però in questo tragitto di una forza arcana, di uno stupore cosmico. Non credo di essere cambiato molto da allora: la poesia è sì iniziazione alla vita, conoscenza di ciò che è mondo, ma per scrivere, e forse anche per leggere veramente, bisogna mantenere intatta la propria purezza adolescenziale, quell’impeto senza oggetto che è il fuoco stesso della poesia.

Pietro Pancamo

CHI SONO

Avvertenze:

• Tutti i diritti, relativi ai documenti, agli articoli, alle poesie, ai racconti e alle immagini che costituiscono questo post, appartengono ai legittimi proprietari.

• Alcune fotografie sono state scaricate mediante un programma automatico di download e si ignora pertanto se siano coperte o no da un copyright; ovviamente, su richiesta degli eventuali detentori di quest’ultimo, si procederebbe subito a rimuoverle.

• Prohibited the dissemination of text and photos without permission and without citing the author and source of information.

Tags: giancarlo pontiggia, la parola innamorata, pietro pancamo, pindaro, poesia, rutilio namaziano